記憶用資料

1975年7月3日 – バリ島到着

デンパサール空港に降り立つと、熱気と湿気が混じった空気が肌にまとわりついた。耳を澄ませば、遠くからガムランの調べが聞こえ、異国の地に足を踏み入れたことを実感する。

今回のフィールドワークには、私の研究室から3名、分子生化学の研究生が1名、薬学の研究者が2名の計6名が同行している。これまでの単独調査とは異なり、今回は異分野の研究者たちと協力しながら、ペニダ島の密林に残る伝統的知識の科学的価値を探ることが目的だ。

迎えに来てくれたのは、ペニダ島出身の現地コーディネーター、ワヤン・スハルタ氏。長身で痩せた体つきの彼は、温和な笑顔を浮かべながら、私たちを一人ひとり見つめ、静かに頷いた。

「ようこそ、バリへ、山極一歩さん」

ワヤンの案内で車に乗り込み、バリ本島の南岸、サヌールの港へ向かう。車内では、研究者たちがそれぞれの機材や試薬の確認をしていた。分子生化学の研究生は、密林で採取する植物の成分分析について話し合い、薬学の博士達は、現地の伝統医療についての文献を再確認している。私の研究室の学生たちも、ノートを広げながら、今回の調査計画を細かく整理していた。

「ペニダ島は、バリとは別の時間が流れています」

ワヤンはそう呟いた。彼によれば、ペニダ島はバリ本島の華やかな観光地とは異なり、古い信仰と禁忌が色濃く残る場所だという。特に、我々が向かうタマンサリ・レワ密林は、外部の人間が簡単に立ち入ることを許されない神聖な地とされている。

「現地の人々と慎重に関係を築く必要があります」

それは、文化人類学のフィールドワークでは当然の心得だが、今回の調査では科学的視点も交えながら、慎重に進める必要があると改めて感じた。

1975年7月4日 – ペニダ島到着

早朝、サヌールの港に到着した。海は穏やかに見えたが、波のうねりは大きく、桟橋に係留されたアウトリガー・ボートが上下に揺れている。私たちの調査機材や食糧、宿泊道具を船に積み込む作業が始まった。

ワヤンの親族らしき男たちが手際よく荷物を運び、私たちを見守っている。彼らはこの小さな島で生まれ育ち、ペニダ島の文化と自然に精通した人々だ。彼らなしでは、我々の調査は成り立たない。

エンジン音が響き、船がバリの岸辺を離れる。朝日が水平線の向こうから昇り始め、空と海を朱色に染めていく。

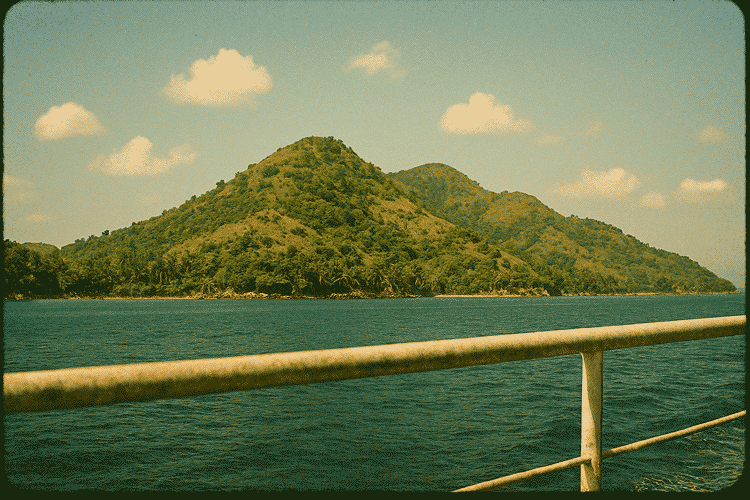

「ペニダ島が見えてきました」

ワヤンが指さす先に、岩がちの岸壁が広がる島影が見えた。バリ本島の緑豊かな田園風景とは異なり、乾燥した大地と険しい断崖がそびえている。その姿は、まるで異界に浮かぶ孤島のようだった。

約45分の航海の後、ペニダ島の港に到着。船を降りると、村人たちが出迎えてくれた。彼らは歓迎の印として、椰子の実を割り、冷えたココナッツの果汁を振る舞ってくれた。

「海沿いの人達は優しいです」

ワヤンの言葉を聞きながら、私はこの地での新たな発見と挑戦を思い、静かに息を吸い込んだ。